香典における最低限のマナーとは?金額相場や香典袋の選び方、正しい書き方、包み方を網羅

2023.10.26

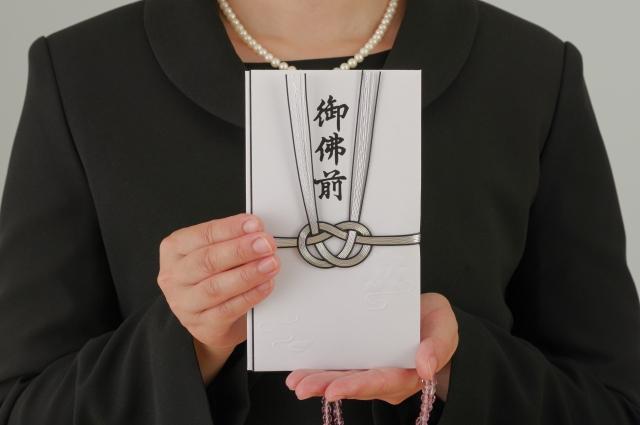

葬儀に参列する際には、香典(こうでん)を持参する必要があります。香典にはさまざまなマナーがあるため、適切に対応するのが大人としてのたしなみです。そのため、香典にかんする最低限のマナーを身につけておかなくてはいけません。

しかし実際には、市販の香典袋を用意してみたものの「いくら包めばよいのかわからない」「何をどう書けばよいのかわからない」という方も多いでしょう。

そこで今回は、香典の準備でお困りの方に向けて、香典の金額相場や香典袋の選び方、正しい書き方、包み方といった最低限のマナーをご紹介します。

香典とは

香典とは、葬儀の際に参列者が用意するもので、故人様への弔いとして手向ける金銭のことです。古来は「香奠」の文字通り、お香を持ち寄り供えていました。その後、お香を買う代金という意味が転じたことにより、「香典」という表記が一般化したそうです。

香典は、故人様への弔いの気持ちを表すとともに、ご遺族への金銭的な援助の意味もあります。したがって、ご遺族側から香典辞退とされていない限り、必ず用意しましょう。

なお香典という言葉は通常、仏式の場合に使用しますが、本コラムの中では宗教に関わらず「故人様へ供える金銭」全般をさすものとします。

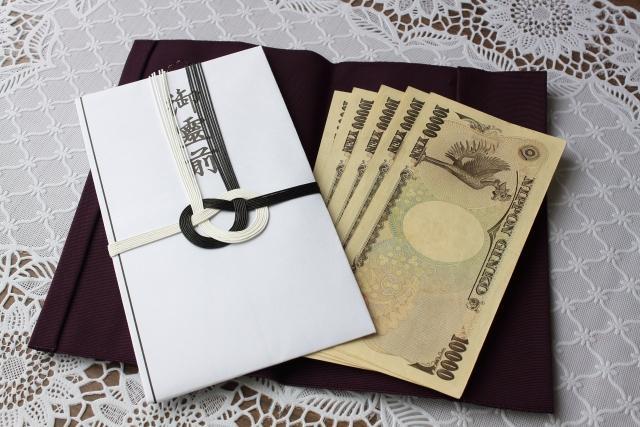

香典金額の相場

香典の金額は、故人様との関係性が深いほど高額になります。香典には、明確な金額の決まりはありませんが、相場は以下のとおりです。

|

故人との関係性 |

金額相場 |

|

両親の場合 |

3万円~10万円程度 |

|

兄弟姉妹の場合 |

3万円~5万円程度 |

|

その他の親戚の場合 |

1万円~3万円程度 |

|

友人の場合 |

5千円~1万円程度 |

|

仕事関係者の場合 |

3千円~1万円程度 |

なお、香典に包む金額を選択する際には、以下の点を遵守するのが最低限のマナーです。

・偶数は避ける

・9は避ける(「苦」を連想するため)

したがって、香典に包む金額は「3千円・5千円・1万円・3万円・5万円・10万円」の中から選ぶのがよいでしょう。

香典袋の選び方

市販の香典袋には、いくつかの種類が存在します。選ぶ際には「水引の種類」と「表書きの種類」に注意が必要です。ここでは、それぞれの種類について解説します。

水引の種類

袋の中央にかかっている帯紐のことを、水引(みずひき)と呼びます。香典の金額ごとに、適した水引を選びましょう。金額に応じた、適切な水引の目安は以下のとおりです。

|

金額 |

水引の種類 |

|

3千円~5千円 |

印刷されている略式のもの |

|

1万円~3万円 |

白黒の水引 |

|

5万円~ |

双銀の水引 |

この他にも、おもに関西地方で用いられる黄白の水引もあります。

表書きの種類

市販の香典袋には、もともと表書きが印刷されていることは多いです。そのため、参列する葬儀の宗教にあわせて、最適なものを選ぶのがよいでしょう。

|

宗教 |

表書きの種類 |

|

仏教(浄土真宗以外) |

御霊前 ※四十九日以降の法要は御仏前 |

|

仏教(浄土真宗) |

御佛(仏)前 |

|

神道 |

御神前/御玉串料/御榊料 |

|

キリスト教(カトリック) |

御花料/御ミサ料 |

|

キリスト教(プロテスタント) |

御花料/献花料 |

|

無宗教 |

御霊前/御香典など汎用性の高いもの |

上図以外のルールとして、蓮の絵が描かれているものは仏教用、ユリの花や十字架が描かれているものはキリスト教用の表書きです。

香典袋の選び方の詳細については、以下の記事もあわせてご確認ください。

外袋の書き方

香典袋は、お金を入れる中袋と、中袋を包むための外袋に分かれています。短冊(外袋の表面に差し込む細長い紙)が付いている場合は、短冊に記載することで、書き損じの際、修正が簡単です。ここでは、香典に使用する筆記用具、および外袋の書き方をご紹介します。

香典に使用する筆記用具

香典袋への記入は、手書きが望ましいです。近年、印字も増えていますが、お悔みの気持ちを表すうえでは、やはり手書きのほうが丁寧でしょう。

香典の記入に使用する筆記用具は、薄墨の筆ペンです。薄墨には「悲しみの涙で墨が薄まってしまった」という意味があります。一方、香典の記入にボールペンや鉛筆を使用することは、マナー違反とされているため注意しましょう。

外袋(上段)の書き方

外袋の上段に、表書きを書きましょう。表書きとは、香典を贈る名目のことです。参列する葬儀の宗教にあわせ、最適な文言を記入しましょう。

外袋(下段)の書き方

次に、外袋の下段へ名前を書きます。香典を出す人数などによって、書き方が変化するため注意しなくてはいけません。

|

人数等 |

名前の書き方 |

|

1名~3名 |

全員分のフルネーム (目上の人から順番に) |

|

4名以上 |

代表者のフルネーム+外一同 代表者のフルネーム+外○名 |

|

団体の場合 |

団体名+一同 団体名+代表者のフルネーム 団体名+代表者のフルネーム+外一同 |

|

夫婦連名の場合 |

夫のフルネーム+妻の名前 |

|

夫の代理で妻が参列する場合 |

夫のフルネーム+(左下に小さく)内 |

|

上司の代理で部下が参列する場合 |

上司のフルネーム+(左下に小さく)代 |

複数名の名前を記入する場合は、1人目の名前を中央に配置し、2人目以降を左側に続けていきます。また水引と被らないように、書き始めの位置を注意しましょう。

中袋の書き方

香典のお金を包む袋が、中袋です。中袋の表と裏で、それぞれ記載すべき内容が異なります。ここでは、中袋の書き方にかんするマナーを確認しておきましょう。

中袋(表)

香典の中袋の表には、縦書きで金額を記入しましょう。その際、漢数字は大字(だいじ)を使用するのがマナーです。大字とは、数字の改ざんを防ぐために使われる、旧字体をさします。

香典でよく使用する大字は、以下のとおりです。

一 → 壱

三 → 参

五 → 伍

十 → 拾

千 → 仟/阡

万 → 萬

円 → 圓

金額の前に「金」を入れ「金○○圓也」と記入します。末尾の「也」については、省略しても大丈夫です。

中袋(裏)

中袋の裏には、縦書きの左寄せで住所と名前を書きましょう。住所はより詳細に、郵便番号からはじめて部屋番号までを記載します。

外袋への記入は、ボールペンの使用はマナー違反とされていますが、中袋はボールペンを使用しても構いません。ご遺族側にとって、中袋に記載された金額・住所・名前は、重要な情報になるため、読み取りやすいことを意識して書くとよいでしょう。

香典の書き方については、以下記事の内容もご参照ください。

関連記事:『香典はマナーが大切!金額の目安やマナー、書き方などをご紹介』

関連記事:『香典袋の書き方とは?準備から渡すまでの手順を解説』

中袋が無い場合

購入した香典袋によっては、中袋がついていない封筒タイプの場合もあります。この場合、あえて中袋を用意する必要はありません。直接お札を入れましょう。

中袋が無い場合には、表に表書き・名前を書き、裏に住所・名前・金額をまとめて書くのがマナーです。

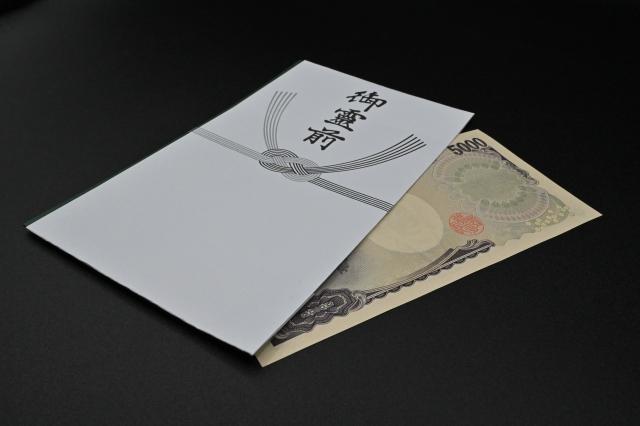

香典の包み方

香典袋の準備が整った後は、お金を用意します。袋に書いた金額と中身が間違えないよう、十分に注意しましょう。

香典に包むお札は、新札を避けるのがマナーです。「不幸を予想して、あらかじめ香典を準備していた」と捉えられ、悪い印象を与えると考えられているためです。古札を用意できない場合は、新札の中央(縦でも横でも可)に1度折り目をつけた後、袋へ入れましょう。

お札を入れるときの向きは、袋の表に対してお札が裏向きになるようにします。これは「お悔みなので顔を伏せる」という意味が込められているためです。お札の上下に関しては諸説ありますが、肖像画が袋の下にくるのが一般的でしょう。

なお、お金を包んだ中袋はのり付けが不要です。これは、ご遺族や会計係が開封するときの、作業負担を減らすためです。

外袋の折り方

中袋にお金を入れたら、外袋で包みます。まず、外袋の内側を上にして広げ、裏返した中袋を中央に置きましょう。

次に「右→左→下→上」の順に折り畳みます。

弔事では、折り込みが上から下に被さるようにしますが、慶事では反対になります。弔事は俯いて悲しむため、また涙をためないように下向きにするのがマナーです。慶事は天を仰いで喜ぶこと、幸せをこぼさないように上向きと覚えておきましょう。

外袋が折れたら、水引を丁寧にかけます。このとき、短冊を使用している場合は、外袋に軽くのり付けをするとよいでしょう。中袋は外袋で包むため、のり付けは不要ですが、短冊はふとした瞬間に落ちてしまう可能性があるため、接着されているほうがベターです。

袱紗の包み方

香典袋を持ち運ぶ際には、袱紗(ふくさ)と呼ばれる風呂敷に包みます。元の包装に入れたままにしたり、直接懐やバッグに入れたりするのはマナー違反です。

袱紗にはさまざまな種類の色がありますが、弔事には寒色を選びます。紫色の袱紗は、慶弔両用のため便利です。

袱紗を用意したら、ひし形になるように広げます。香典袋の表を上にして、袱紗の中央に置きましょう。

袱紗の角を「右→下→上→左」の順に折り畳んでいけば、完成です。

袱紗の中には、あらかじめポケットのように縫い合わせてあるものもあります。その場合は、香典袋を挟み込むだけで完成です。

まとめ

香典の準備について覚えておきたい最低限のマナーは、以下のとおりです。

・包む金額は「故人様との関係性」で決まる

・水引の種類は「包む金額&地域」で決まる

・表書きの種類は「宗教」で決まる

・薄墨の筆ペンを使い、金額は大字で書く

・新札ではなく古札を、裏向きに揃えて入れる

・香典袋は袱紗に包んで持ち運ぶ

葬儀に参列する際には、これらのマナーを守って香典を包みましょう。

横浜市や川崎市で葬儀を行う際には、実績豊富なお葬式の杉浦本店にご相談ください。横浜市、川崎市における多くの葬儀実績があります故人様やご家族、ご親族の気持ちに寄り添った葬儀プランをご提案いたします。

各種ご相談を承りますので、24時間365日いつでもお気軽にお問い合わせください。