浄土真宗の葬儀におけるマナーとは?本願寺派・大谷派における流れも紹介

2022.12.01

日本には、さまざまな仏教の宗派が存在します。その中でも多くの信者を抱え、有名な宗派のひとつが浄土真宗です。

浄土真宗の葬儀には、一般的なものとは異なる部分があります。また、独自のマナーもあるため、事前に確認しておくと安心でしょう。

そこで今回は、浄土真宗の葬儀におけるマナーや、葬儀の流れなどについて解説します。

浄土真宗とは

浄土真宗とは、親鸞が開祖である鎌倉仏教と呼ばれる宗派のひとつです。浄土真宗の教えは他力本願と呼ばれ、念仏を唱えることで阿弥陀如来の力によって即身成仏できるといわれています。そのため、葬儀においても死者の冥福を祈る習慣がありません。

浄土真宗は、本願寺派と大谷派が2大勢力です。本願寺派は西本願寺を本山としており、大谷派は東本願寺を本山にしています。

浄土真宗では、多くの風習や慣習が迷信で無意味だとされている点も特徴です。「浄土真宗は少数派だから気にしなくてもよいのではないか?」と思われるかもしれせん。しかし日本において、浄土真宗は多数派です。

以下の表は、令和3年に文化庁が集計した結果です。

|

教団(宗派)名 |

寺院(団体)数 |

信者数 |

|

浄土真宗本願寺派 |

10,170 |

7,838,791 |

|

真宗大谷派 |

8,545 |

7,345,118 |

|

浄土宗 |

6,956 |

6,021,900 |

|

曹洞宗 |

14,488 |

3,670,609 |

|

日蓮宗 |

4,939 |

3,250,807 |

|

天台宗 |

3,094 |

1,533,798 |

|

真言宗豊山派 |

2,620 |

1,420,180 |

|

臨済宗妙心寺派 |

3,327 |

794,699 |

本願寺派の門徒数(信者の数)は780万人程度、大谷派の門徒は730万人程度にものぼり、他の宗派と比べても非常に規模が大きいことがわかります。

葬儀に参列する際には、故人様やご遺族に対しての気遣いがもっとも大切です。しかし、宗派によって異なる考え方を理解し、尊重してお参りするのがマナーといえるでしょう。

浄土真宗における葬儀の特徴

浄土真宗の葬儀には、死者の供養という概念は存在しない点が特徴です。門徒は死後、阿弥陀如来の力によって極楽浄土へ導かれるため、成仏を願うことは不要だといわれています。

そのため、故人様といつか浄土で再会できると考えられているため「告別式」という表記は使いません。

また、浄土真宗の葬儀には、故人様に戒名を授ける儀式である「授戒」や、仏道へと誘う「引導」といった儀式がない点も特徴です。浄土真宗の葬儀には「絶対他力」「往生即身仏」という教えがあり、これらの儀式は不要といわれています。

浄土真宗の葬儀では、故人様が仏道に帰依したことを証明する「法名」を授かることもひとつの特徴です。

浄土真宗のお経は3つ

浄土真宗には、浄土三部経と呼ばれる以下3つのお経があります。

・大無量寿経(だいむりょうじゅきょう)

・阿弥陀経(あみだきょう)

・観無量寿経(かんむりょうじゅきょう)

大無量寿経とは、釈迦の本心が記されているといわれる浄土真宗の根幹といえるお経です。その他の経典は、釈迦の教えを咀嚼してわかりやすくするもので、釈迦の真の教えは大無量寿経にのみ書かれています。

阿弥陀経は、阿弥陀如来の重要性や極楽浄土の所在などについて記されたお経です。大無量寿経が「大経」と呼ばれることに対し、阿弥陀経は「小経」と呼ばれています。

観無量寿経は、南無阿弥陀仏を唱えることで、誰もが極楽浄土へ行けることを記したお経です。韋提希(いだいけ)という女性が主人公の「王舎城の悲劇」と呼ばれる悲劇を通して、阿弥陀仏の救いを描いています。なお、観無量寿経の別名は「観経」です。

浄土真宗における葬儀の流れ

浄土真宗の葬儀は、本願寺派と大谷派で違いがあります。それぞれの葬儀の流れを確認しておきましょう。

本願寺派における葬儀の流れ

本願寺派における葬儀の流れは、以下の通りです。

・故人様が臨終後、末後の水を取らないまま北枕に寝かせる

・清拭や湯灌、エンバーミングなどの実施後、ご遺体の体に白服、お顔に白布をかける

└即身成仏のため死装束は着せません

・故人様のお身体を浄める、納棺勤行の儀式を行う

・葬儀を執り行う

└僧侶による読経と焼香の後、ご遺族および参列者の焼香

・出棺式

・火葬

・拾骨

・回向・法要の実施

└ご遺族の精進明けが目的

・勤行(ごんぎょう)を行い終了

大谷派における葬儀の流れ

大谷派の葬儀は、葬儀式第一と第二にわかれており、それぞれ流れが異なります。

葬儀式第一

浄土真宗の葬儀における葬儀式第一の流れは、以下の通りです。

・棺前勤行:総礼と呼ばれる参列者による読経の後「勧衆偈(かんしゅうげ)」などの儀式が行われる

・葬場勤行:「三匝鈴(さんそうりん)」と呼ばれる順番に鈴を鳴らす儀式を経て、僧侶による読経、焼香の後、ご遺族や参列者の焼香を行う

葬儀式第二

葬場勤行の実施後、以下のような流れで葬儀式第二が執り行われます。

・出棺式

・火葬

・拾骨

・回向・法要の実施

・勤行(ごんぎょう)

以前までは、葬儀式第二をご自宅で実施するケースも多かったです。しかし、近年は減少しており、葬儀会場などで執り行われることが増えました。なおその際には、葬儀式第一の棺前勤行と葬場勤行も実施されることが一般的です。

葬儀の風習・慣習と浄土真宗の見解

浄土真宗の葬儀は、他の宗派とは異なる独自の風習や慣習があります。ここでは、白装束と忌中、御霊灯に関する浄土真宗の見解について確認しておきましょう。

白装束について

浄土真宗の葬儀では、故人様は白服(白衣)を着せることが正式なマナーです。

浄土真宗では臨終と同時に浄土へ行ける即身成仏の教えがあるため、北枕にしてお釈迦様が亡くなった姿に近付ける必要はありません。ご遺体に旅立ちの準備である死に水や旅支度、守り刀、枕団子などもすべて迷信であり、不要だと考えられているようです。

仏教では、人が亡くなってから成仏するまでの四十九日間は、死出の旅をするといわれています。その旅支度が白装束で、経帷子や六文銭、足袋、脚絆、編み笠、草履などを、故人様に着せることが一般的です。もともと白装束は、仏教の修行者や巡礼者が着る物だったようですが、それが風習になったものと思われます。

なお、白装束の詳細については、以下の記事でも解説しているのであわせてご確認ください。

関連記事:白装束(死装束)とは?白い仏衣や左前に着せる意味も紹介

忌中について

浄土真宗では、忌中ではなく還浄と表記します。還浄とは「故人様が浄土へ行きました」という意味です。

今でこそ少なくなりましたが、亡くなった方が出た家は「死=穢れ」という思想から「忌中」を掲示して、世間からしばらく隔離されることが普通でした。そのため、ご家族は四十九日が明けるまで、自宅からあまり出ないようにしていたのです。

御霊灯について

浄土真宗では、霊という言葉が適切ではないと考えられており、御霊灯ではなく還浄という表現が用いられます。

御霊灯とは、お通夜の会場を目立たせるために使用される提灯のことです。最近は、1日葬が多くなったこともあり、あまり見る機会がなくなりました。

浄土真宗の葬儀におけるマナー

浄土真宗の葬儀に参列する場合は、焼香や香典などのマナーを事前に把握しておくべきです。ここでは、浄土真宗の葬儀における焼香や香典、清め塩、献杯のマナーについて解説します。

焼香のマナー

宗派の多い浄土真宗では、焼香のマナーがそれぞれ異なるケースもあります。一般的な浄土真宗の葬儀における焼香のマナーは、以下の通りです。

・焼香卓の一歩手前で一礼

・焼香卓へ進む

・お香の蓋を右手で取り、器の右側に立てかける

・右手でお香をつまみ、1回(大谷派は2回)香炉へくべる

└このとき額には近づけない

・蓋を元に戻す

・合掌した後、南無阿弥陀仏を唱える

・焼香卓から少し離れた場所で立ち止まり、一礼した後、自席へと戻る

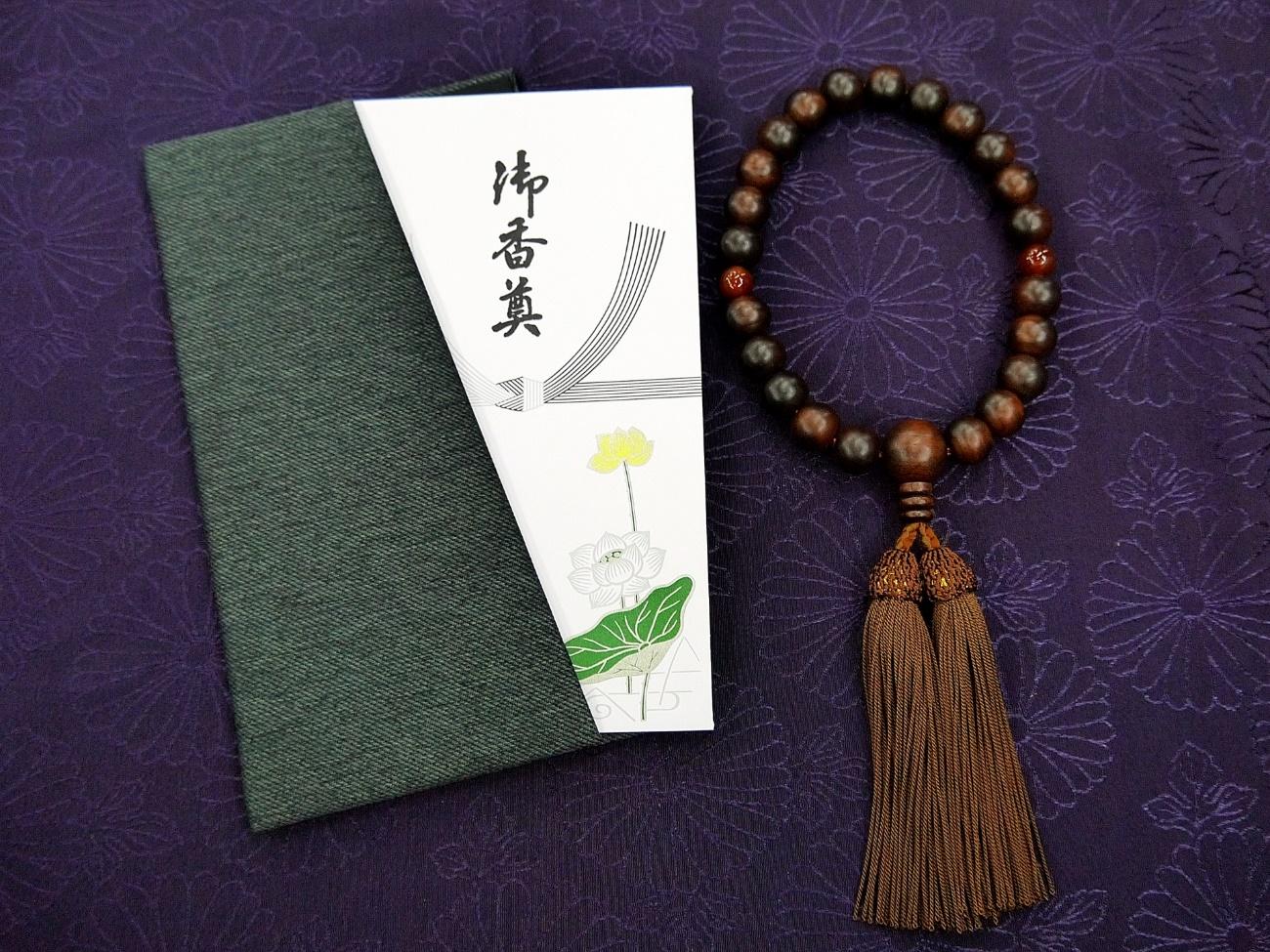

香典のマナー

浄土真宗では「亡くなったらすぐに成仏する」という考えのため、香典で「御霊前」は使用しません。お通夜や葬儀で香典を出す場合には「御仏前」を使用するのが基本マナーで「御香典」でもよいでしょう。

最近は、文房具店やコンビニなどで、手軽に香典袋を購入できます。表書きも「御香典」「御霊前」「御仏前」など、さまざまな種類があるため適切なものを選択しましょう。

・御香典:昔はお香が高価だったため、代わりにお金を捧げることを意味する

・御霊前:故人様の御霊へ捧げることを意味する

・御仏前:成仏された故人様へ捧げるという意味。四十九日以降の法要で用いる

清め塩のマナー

数ある風習の中でも、浄土真宗では特に「清め塩」を否定しています。人が亡くなれば穢れたものとして扱われ、お清めをする対象になるという考え方自体が、仏教の道理に合わない痛ましいことだと明確に位置付けているためです。清め塩が必要ない意味を説いた文章が、礼状に記載されている場合もあります。

清め塩の由来は、神道の思想です。日本には「死=穢れ」という思想があったため、葬儀では塩を用いて清めることが一般的でした。

葬儀で使用する場合、礼状に「清め塩」と書かれた小袋が添えられていることは多いです。葬儀会場や火葬場から自宅に帰ってきた際、身体に振りかけて悪い霊を家の中に入れないようにする意味があります。

献杯の発声に関するマナー

浄土真宗では、葬儀の段階ですでに故人様は成仏しているため、盃を捧げるのは意味がないことだと考えられています。しかし実際には、何もきっかけがないと食事をはじめにくいので、僧侶が同席していなければ、気にせずに献杯をしてもよいでしょう。同席の場合は、僧侶に「いただきます」の発声をお願いすることが一般的です。

まとめ

即身成仏の教えがある浄土真宗では、葬儀も一般的なものと異なる部分が多いです。本記事の内容を参考に、浄土真宗における葬儀のマナーを覚え、滞りなく葬儀を執り行っていただければと思います。

なお、横浜市や川崎市で浄土真宗の葬儀を執り行う際には、実績豊富なお葬式の杉浦本店にご相談ください。横浜市、川崎市における多くの実績があるので、故人様やご家族、ご親族の気持ちに寄り添ったプランをご提案いたします。

24時間365日いつでもお気軽にお問い合わせください。